固态电池被视为最具潜力的“下一代动力电池”,今年来得到长足发展。 据CESA储能应用分会不完全统计,今年1-8月,我国固态/半固态电池新增扩产项目共27个,规划产能172.6GWh,总投资达918.25亿元。

另据各大官网披露,大部分电池厂商将在2027年左右实现全固态电池量产,考虑到实际工程进度,中信证券预计各大电池厂商的中试产线将于2024—2026年期间建设完成并运行并指出,自2024年以来,我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化,产业化信号已至。纵观全球,当前日本全固态电池研发较为领先,但我国具备技术路线低风险、“小步快跑”节奏好、产业化条件充沛等优势,有望在半固态及全固态电池产业化下半场胜出。

随着下游电池技术迭代聚焦(半)固态电池,固态电池研发量产提速,新型负极材料的研发和应用也得到促进,并实现重要突破。除了负极石墨体系仍将被广泛使用,新型负极硅负极应用有望扩大,硅具有高达4200mAh/g的超高理论比容量,高出传统石墨材料(372mAh/g)容量10倍以上。并且硅基具有较低的脱锂电位,且由于其电压平台与石墨相比较高,在充电时更难引起表面锂离子析出,电池综合安全性能更为出色。

作为负极材料头部企业,杉杉股份(600884)高度重视自主研发与技术创新,公司已拥有一支以行业领军技术专家为核心的高层次研发团队,研究院下设含硅基新材料在内多个研究平台部门,拥有三个博士后工作站,研发的新产品性能始终处于国际先进水平。

在产学研深度融合发展下,杉杉股份(600884)已实现在气相沉积法硅碳负极技术领先,杉杉新一代硅碳产品在头部客户测试中保持领先,相关核心技术已获得美国、日本的专利授权,计划在24年8月实现量产。

同时,杉杉股份(600884)已突破硅基负极材料前驱体批量化合成核心技术,硅氧产品已批量供应海外头部客户并实现装车,并攻克了二代硅氧低温循环难题,进入全球优质电动工具厂商供应链。目前,杉杉已实现硅基负极批量供货,并规划了宁波4万吨硅基负极一体化基地项目。

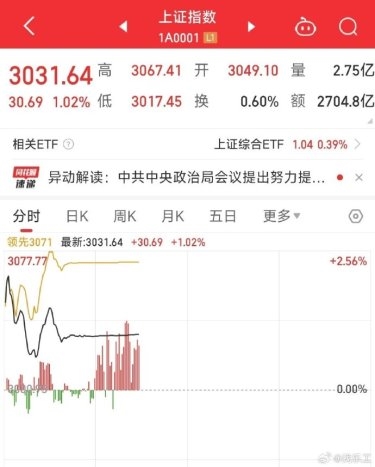

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。