天和经济研究所发布《2025全国高新区盈利能力发展报告》

近日,天和经济研究所正式发布《2025全国高新区盈利能力发展报告》,揭晓了2025年全国高新区盈利能力百强榜单。该榜单基于园区企业净利润总额、营业收入及营业收入利润率三大核心指标,通过数据建模与系统化评估体系,结合科学测算方法,对各高新区的盈利结构与发展质量进行了全面解析。报告旨在为政府部门提供精准的产业经济数据参考,助力科学决策,推动区域产业高质量发展。

中关村科技园区持续领跑全国

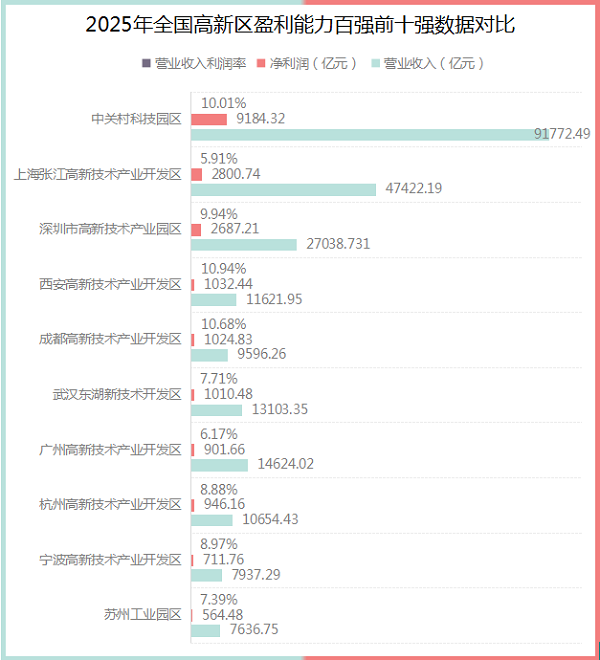

评价结果显示,中关村科技园区继续稳居全国高新区盈利能力百强榜单首位。2023年度,园区企业营业收入规模突破9万亿元,较上年同期增加4309.55亿元;实现净利润超9000亿元,同比增加2943.82亿元;核心效益指标——营业收入利润率攀升至10.01%,较上年提升2.87个百分点,较行业均值高出2.01个百分点。上述指标充分印证了中关村科技园区在科技创新策源能力、产业转型升级效能及经济运行质量方面的示范引领作用,为区域经济高质量发展注入强劲动能。

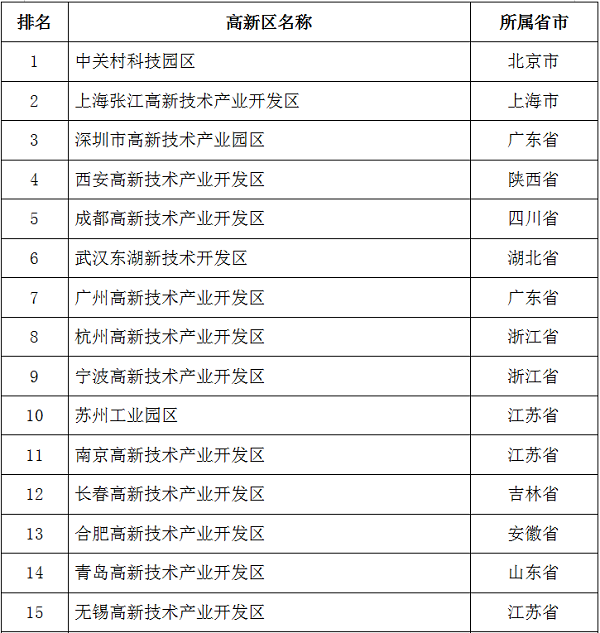

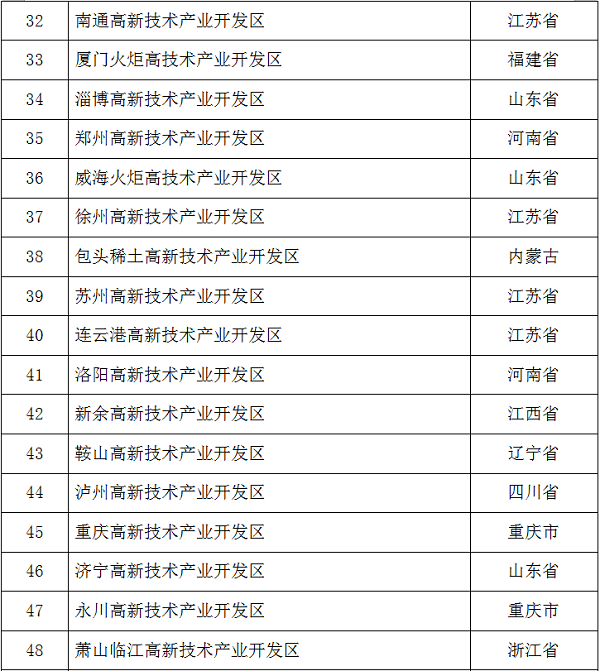

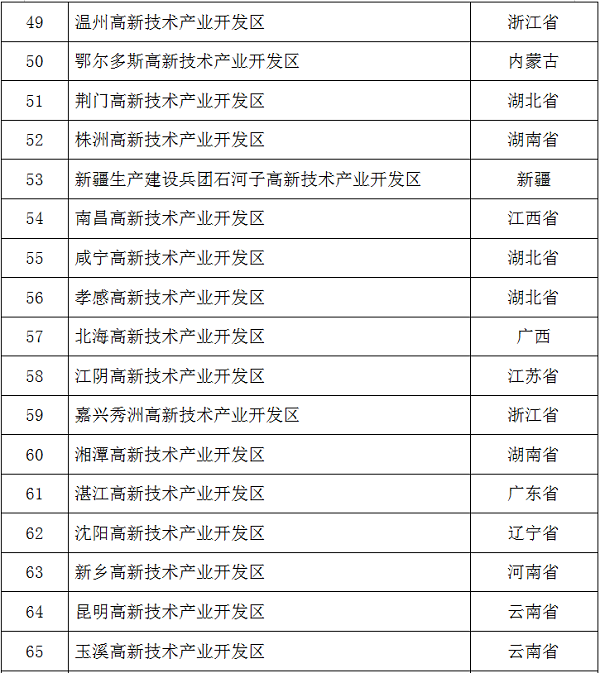

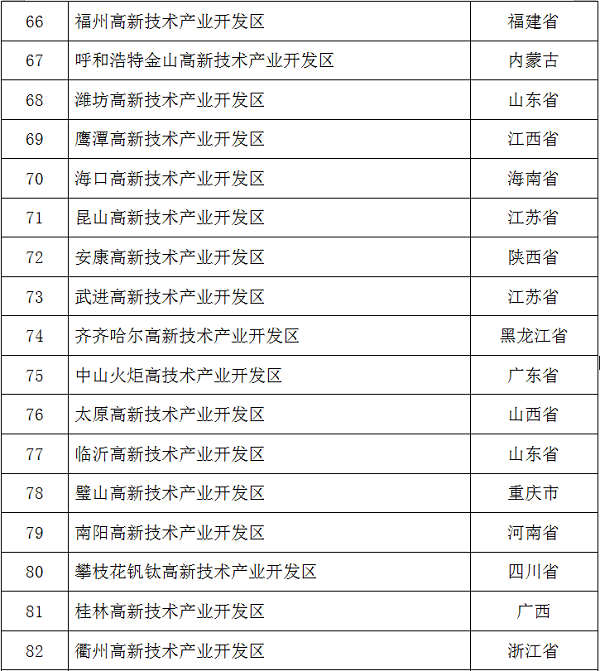

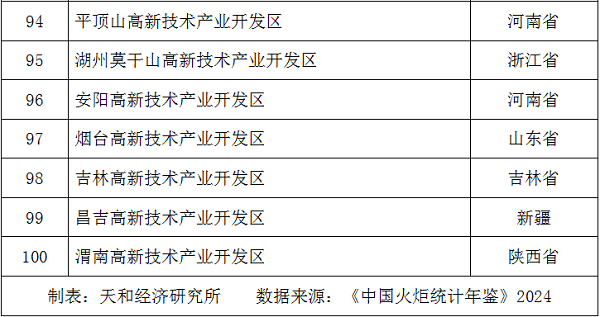

2025全国高新区盈利能力百强榜单

宁波高新技术产业开发区成功跻身全国前十强

2025全国高新区盈利能力百强前十强依次为:中关村科技园区、上海张江高新技术产业开发区、深圳市高新技术产业园区、西安高新技术产业开发区、成都高新技术产业开发区、武汉东湖新技术开发区、广州高新技术产业开发区、杭州高新技术产业开发区、宁波高新技术产业开发区及苏州工业园区。值得关注的是,宁波高新技术产业开发区凭借其突出表现超越合肥高新区席位,成功跻身榜单前十强。

从区域空间分布格局分析,东部地区持续保持显著竞争优势,占据七个席位;中部地区与西部地区分别占据一席和两席,区域经济梯度发展差异依然显著。

百强高新区整体态势稳中向好

百强高新区企业净利润总额达3.76万亿元,占全国高新区企业净利润总额的94.23%,较上年提升0.84%。百强高新区企业净利润平均值为375.84亿元,净利润排名第一的中关村科技园区是排名末位渭南高新技术产业开发区的160多倍。

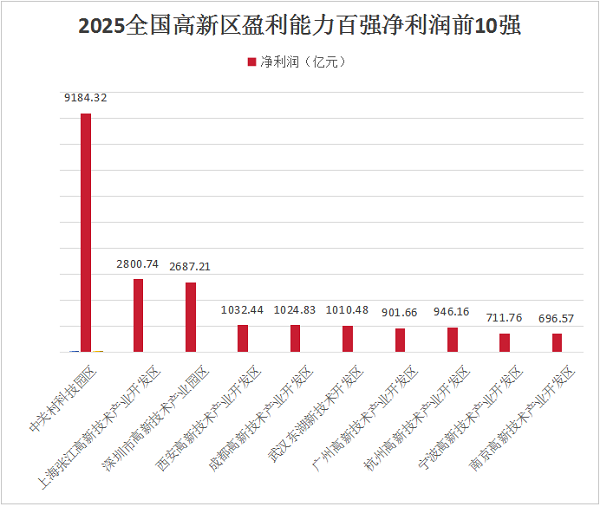

高新区盈利能力百强净利润排名前10的分别是:中关村科技园区、上海张江高新技术产业开发区、深圳市高新技术产业园区、西安高新技术产业开发区、成都高新技术产业开发区、武汉东湖新技术开发区、广州高新技术产业开发区、杭州高新技术产业开发区、宁波高新技术产业开发区及南京高新技术产业开发区。

前十强净利润总额达2.09万亿元,占百强高新区净利润总额的55.59%,占全国高新区净利润总额的52.38%。前十强净利润平均值为2086.4亿元,百强高新区净利润平均值为224.29亿元。

全国高新区净利润呈现梯度化分布特征。其中,净利润突破1000亿元大关的高新区共计6个,较上年减少1个;净利润达2000亿元以上的高新区为3个,5000亿元量级的高新区保持1个。处于10亿元以下利润区间的高新区数量为16个,另有3个高新区出现净利润负增长。

百强高新区营业收入规模再创新高

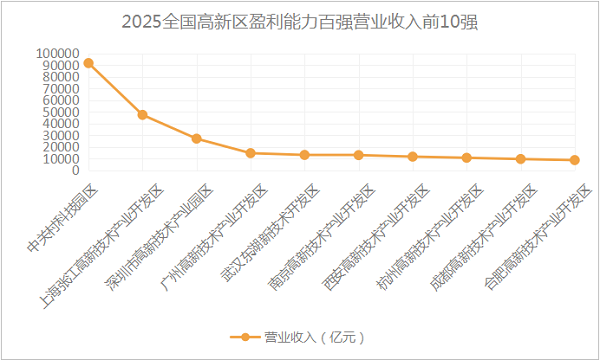

百强高新区营业收入排名前10的分别是:中关村科技园区、上海张江高新技术产业开发区、深圳市高新技术产业园区、广州高新技术产业开发区、武汉东湖新技术开发区、南京高新技术产业开发区、西安高新技术产业开发区、杭州高新技术产业开发区、成都高新技术产业开发区、合肥高新技术产业开发区。

前十强国家高新区营业收入总额达24.74万亿元,同比增加1.53万亿元,其体量占据百强高新区总营收的50.75%,对全国高新区营收总量的贡献率达44.97%。百强高新区整体营收规模达48.75万亿元,较上年同期增长2100亿元,营收总量已占据全国高新区总营收的88.62%。其中前十大园区贡献逾半壁江山。

前十强营业收入平均值为2.41万亿元,百强高新区营业收入平均值为4875.06亿元,全国高新区营业收入平均值为3090.73亿元。

营业收入超5万亿元高新区的有1个,超2万亿元的有3个,超1万亿元的有8个,较上年增加2个。1000亿元以下的有71个,不足百亿元的仍有4个。

百强高新区盈利质量优势明显

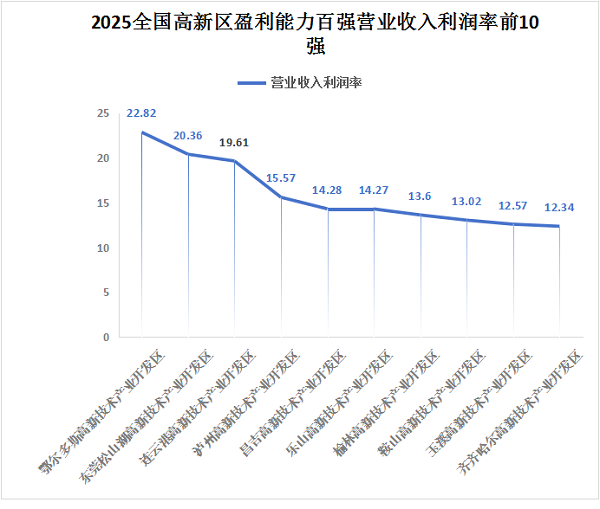

高新区盈利能力百强营业收入利润率排名前10的分别是:鄂尔多斯高新技术产业开发区、东莞松山湖高新技术产业开发区、连云港高新技术产业开发区、泸州高新技术产业开发区、昌吉高新技术产业开发区、乐山高新技术产业开发区、榆林高新技术产业开发区、鞍山高新技术产业开发区、玉溪高新技术产业开发区、齐齐哈尔高新技术产业开发区。

前十强营业收入利润率平均值为15.84%。其中营业收入利润率最高的是鄂尔多斯高新技术产业开发区达到22.82%。百强高新区营业收入利润率平均值为8%,全国高新区营业收入利润率平均值为6.38%。营业收入利润率低于3%的有28个,其中仍有3个高新区营业收入利润率为负值。

百强高新区分布呈现显著非均衡特征 东部优势显著

从省市分布来看,江苏省入围百强高新区数量最多,共计11家,广东省9个,山东省、湖北省各8个,浙江省7个,河南省6个。东部地区优势明显,共计45家入围百强,较上年增加2家。

高新区在区域经济发展格局中的战略地位日益凸显

2023年全国178家国家高新技术产业开发区发展态势显著:园区注册企业总数达587.09万家,其中经认定的高新技术企业15.67万家;从业人员总数达2680.49万人;全年实现营业总收入55.01万亿元,创造净利润3.99万亿元;工业总产值达31.93万亿元,缴纳税费总额2.38万亿元,出口贸易额突破5.82万亿元。

高新技术产业开发区在国家及区域经济发展格局中具有战略地位。作为科技创新策源地、区域经济高质量发展引擎、产业转型升级示范标杆、对外开放国际平台,高新区持续彰显其核心功能定位。其在人才资源集聚方面形成示范效应,在践行绿色低碳发展的浪潮中发挥着引领作用,不仅是我国科技创新体系的重要基石,更为经济增长动能转换、产业结构优化升级、改革开放纵深推进提供战略支撑。随着新发展理念的贯彻落实,高新区必将在中国经济转型升级和现代化建设进程中承担更为关键的战略使命。

高新区发展须应对多重现实挑战

当前,高新区在迈向高质量发展的过程中,仍面临诸多挑战。首先,技术创新与产业应用的融合仍存在壁垒,科技成果的市场转化效率有待提升,企业创新链条尚不够完善。其次,产业园区的数字化转型和技术升级的能力差异明显,部分园区的信息化、智能化水平较低,难以适应数字经济的快速发展。第三,在“双碳”目标下,绿色低碳转型压力加大,高新区必须走低能耗、高效能的发展道路,同时平衡经济增长与生态可持续性的关系。

高新区需以前瞻性思维引领未来发展

在推进中国式现代化的新征程中,国家高新区需以战略前瞻性把握新一轮科技革命与产业变革的历史机遇,着力构建以新质生产力为核心动能的现代产业体系。应以人工智能、新能源、新材料等战略先导产业为突破口,系统推进关键核心技术攻关与产业化应用示范。通过深化产业链纵向整合与横向协作,完善“政产学研金介用”协同创新机制,强化科技要素、资本要素与人才要素的深度融合,加速形成具有全球竞争力的产业集群。同步实施园区数字化转型系统工程,重点构建智慧管理平台与工业互联网基础设施,全面提升智能制造能级与数字化服务效能,为市场主体提供全周期创新支持。在可持续发展维度,需秉持全生命周期绿色发展理念,加速推进低碳技术研发攻关与循环经济模式创新,建立健全绿色制造标准体系与碳足迹管理体系,打造国家级绿色低碳发展示范区。通过多维并举的系统性改革与创新实践,高新区持续夯实自主创新策源功能,培育国际竞争新优势,为我国经济高质量发展注入持久动能,为中国式现代化进程提供坚实支撑。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。